「SDGs×Arts」展 オンライントークイベントを開催しました

2021年11月04日 | イベント, 全て, 大学全般

本学は8月27日、「SDGs×ARTs展オンライン トークイベント」を開催しました。

『東京藝大「I LOVE YOU」プロジェクト2021』の一環として行われた「SDGs×ARTs展『I LOVE YOU』2021」は、SDGsをテーマにした企画を学内公募し、採択された多種多様な企画を展示?発信しました。

本イベントでは、『東京藝大「I LOVE YOU」プロジェクト2021』の審査員に各作品についてのコメントや感想?講評をいただき、SDGsとアートが繋がる可能性についてクロストークを行いました。

本イベントは以下のリンクから視聴が可能です。

ダイジェスト

出演者(五十音順)

?稲場雅紀 (NPO法人アフリカ日本協議会 国際保健ディレクター、SDGs推進円卓会議 構成員)

?川廷昌弘 (株式会社博報堂DYホールディングス CSRグループ推進担当部長)

?国谷裕子 (東京藝術大学 理事?SDGs推進室長)

?日比野克彦 (東京藝術大学 美術学部長?教授)

?水野雅弘 (株式会社TREE 代表取締役、SDGs.TV 総合プロデューサー)

◆SDGs×ARTs展とは

日比野

今は右を見ても左を見てもテレビをつけてもSDGsがたくさんあり、皆さんにとってもSDGsはここ半年ぐらいで急に身近なキーワードになっているかと思います。この展覧会は、SDGsと美術や音楽、映像などを含めたARTs=芸術がどのように関係しているのかということを、東京藝大として展覧会という形で発信していこうというものです。

SDGsの 17の目標がパレットのように並んでいるマークがあります。環境のことやジェンダーのことなどさまざまな目標があって、色分けされています。その17の目標と芸術がどう関係してくるのかということをビジュアル化したのがこちらの展覧会のマークです。

日比野

この展覧会には「17の的(まと)の素(もと)には芸術がある」というサブタイトルがあります。SDGsを実現するのは人間の日々の行動です。目標を立てると行動しやすいですよね。数値的な目標を立てて人間はそれを達成しようと思って少しずつ努力するわけです。でも、それを継続していくには数値的な目標だけではなくて、本当に心の底からそれをやりたいんだという気持ちがなければならない。その気持ち、その心がとても大事です。芸術は日ごろどのようなアクションをしているかというと、いろんな人間の感情や心というものを対象とした表現研究活動をしています。ならばこの17の目標を達成するための、人間の心を対象としたことを芸術が行っていけるのではないかということで、このマークを作りました。

心って一体どんな色で、どこにあるんでしょう。17のそれぞれの目標を達成するのは人間で、そのすべての目標に芸術は接続する。なぜならそこには心があるから。ということで、このマークの真ん中にいろんな色になり得るような部分を作りました。心の色というのはいろんな色にある。ここが芸術の活躍するところ。そして芸術はすべての目標と繋がっていてその素にある。そんなイメージのビジュアルです。

この展覧会は東京藝大「I LOVE YOU」プロジェクトの一環として行っています。このプロジェクトは、芸術が持つ無限の可能性を社会に向けて伝え、実践によって示すための全学的な取組みです。今年度はSDGsをテーマとして、藝大生、卒業生、教員を対象に、普段行っている芸術活動とSDGsを結びつけることを意図とした企画を公募し、美術、音楽、映像、アートプロデュースなどさまざまな分野から132件の申請がありました。それを、芸術の観点とSDGsの観点の両方から審査し、58件を採択しました。この審査に加わっていただいた方々に今日はお越しいただいております。

◆出演者自己紹介

国谷

こんばんは。国谷裕子です。NHKの「クローズアップ現代」を離れて2016年から東京藝術大学の理事を務めています。私がSDGsに出会ったのは「クローズアップ現代」の最後の年となった2015年、ちょうどSDGsが国連で採択をされたときで、SDGsという考え方そしてそれが目指そうとしていることに感銘を受け、「クローズアップ現代」を離れてからは取材?発信の活動を続けています。そして現在は国連食糧農業機関(FAO)の親善大使日本担当も務めております。

稲場

NPO法人アフリカ日本協議会 国際保健ディレクター、SDGs推進円卓会議構成員の稲場です。ここ1年半~2年ぐらいは极速体育直播,足球比分直播感染症について、特にグローバルな観点から取り組んでいます。极速体育直播,足球比分直播感染症はまさに地球の限界、特に生物多様性の限界の文脈で出てきましたから、そういう意味でやはりSDGsで解決していかないとまた第2第3のパンデミックが起こる。そこをどうするかも含めてSDGs全体で取り組んでいかなきゃいけない。そういったところをやっております。

2001年に、貧困をなくそうといった目標を掲げたミレニアム開発目標(MDGs)というのが作られて、その次の目標がSDGsなんですね。最初にSDGsという言葉を言い出したのは2012年、南米のコロンビア共和国の外務省環境局長でした。SDGsを発案した人たちのこともよく見てきましたので、こういったグローバルなアリーナの中では「市民社会」と言われるところで取り組んでいます。

川廷

博報堂DYホールディングス CSRグループ推進担当部長の川廷です。僕は広告会社なんですけれども、SDGsを採択したときに国連広報局はいわゆる採択文書だけではなくて、最初からカラフルなアイコンを使ったんです。これからこれが世界共通言語になる、けれど国連の公用語に日本語はない。これは日本語化する必要があると考えて、日本の国連広報センターの根本かおる所長にご相談をして、博報堂のコピーライターらと国連広報センターのみなさんとチームを組んで、アイコンの日本語を作らせていただきました。その時に考えたのがSDGsの自分ごと化です。自分が呼びかけられている、我々の日常生活に関係がある、そういうことに気づいてもらうための言葉を開発しようと。SDGsに、生活や仕事や市民活動において有効に機能するコミュニケーションツールになってほしいと思いました。

広告会社の業務以外では、グローバル?コンパクト?ネットワーク?ジャパンSDGsタスクフォース?リーダーや、神奈川県顧問(SDGs推進担当)の委嘱を受けたり、慶應義塾大学の蟹江憲史さんと一緒に慶應義塾大学SFC研究所でxSDG?ラボの立ち上げのお手伝いさせてもらったり、SDGsを日本社会に浸透させて多くの人の行動変容を促していくことを自らのミッションにしています。

日比野

川廷さんがSDGsを自分ごとと捉えて、博報堂の中で日本語訳の仕事を始めたのはいつですか?

川廷

SDGsのアイコンが出てきたのは2015年の春ぐらいで、採択された直後に国連広報センターに日本語化についてお話をしたら、根本さんも「ちょうど考えていた」ということだったので、そのタイミングから始めました。国連広報センターから公式に報道発表できたのは2016年の3月でした。

日比野

自分ごととして開発された言葉を、企業も自分ごととして捉える、そんな広がりにつながっていったのは川廷さんたちの活動の影響力が大きかったということですよね。

川廷

そうだとありがたいなと思います。アイコンがひとつのスイッチになっていると思いますし、日本語がわかりやすい、伝えやすいという声も聞きますので、その効果もあると思います。

水野

株式会社TREE代表、SDGs.TV 総合プロデューサーの水野です。私は長年、企業のコンサルティングを行ってきまして、今から15年ほど前、やはりこのまま企業の収益だけを求めていくと大変な状況になると思いました。当時、日本人は世界で起きていることに対して耳を傾けることは少なかったんですけれど、これからは映像の時代が始まると思って2006年にイギリスのグローバル環境映像メディアGreenTVと提携して、それ以来ずっと、世界中で起きていることを映像で伝えてきました。気候変動の話も生物多様性の話も取り組んできたんですけれども、無関心の人はなかなか動かず半分あきらめていた時に国連でSDGsが採択されました。これからはSDGsにコミットしていこうと思いまして、翌年にSDGs.TVという、世界で起きていることを映像で伝え、SDGsに向けた行動を促していくメディアを立ち上げました。それ以外では、国谷さんにも審査員としてご参加いただいている映像祭「SDGsクリエイティブアワード」や、高校生たちが創造性を持って社会課題に向き合う「SDGs Quest みらい甲子園」もプロデュースしています。

日比野

2000年代に入ってからも、世界ではいろいろな災害があり、戦争は相変わらずなくならない。日本でも自然災害とか東日本大震災があり、自分ごとにならざるを得ないような状況になってきた。2010年を過ぎたあたりから本当にやばいぞと、自分ごととしてみんなが捉え始めたときにSDGsという言葉が出てきて、前のめりにならざるを得なかったのかなと思います。そして2016年に東京藝術大学としてはタイミング良く国谷さんが理事になった(笑)。

国谷

実は私が「クローズアップ現代」を離れて最初に声をかけていただいたのが藝大でした。

それまでの藝大のイメージは、非常に卓越したアーティストを育てる国立大学で、私のように報道の現場に長年いた者がなぜ呼ばれるのかなと。全く違う世界だし、敷居が高いというか、とても足を踏み入れる場ではないというイメージさえあったんですが、澤和樹学長が、これからは藝大も社会ともっと接点を持っていかなければいけないとおっしゃっていたので、理事を引き受けることにしました。その後、徐々に藝大もSDGsに取り組むことになって。今日ここにいらっしゃるみなさんは私にSDGsについていろいろ教えてくださる方々ですけれども、SDGsの取材を深めていく中でSDGsと藝大の接点というのが濃くなってきました。今日こういう形で集まったというのは非常にシンボリックだなと思っております。

日比野

国谷さんが藝大に来なかったら、藝大もこんなにぐっとSDGsのアクセルを踏む勇気はなかったかもしれないですね。

17の目標の中に芸術があったら、そこに限定されてしまうけれど、一個も入っていないからこそ、芸術の出番があると思いました。芸術は17全部の目標に接続できるから。

稲場

芸術という言葉が、なぜSDGsのゴールやターゲットにないのかについて、SDGsの交渉官を務められた外務省の南博大使にもちょっと聞いたんですが、芸術というのは指標によって測るということになじまないんじゃないかと。SDGsは2030年までにここまで行かなきゃいけないという数値目標と、それを測るための指標で構成されていますが、芸術は測定にはなじまない、という意味もあって、外交官たちの間では芸術という言葉はまったく上がらなかったそうです。

日比野

芸術は縦割り的なものや目標値とかには合わない。17の目標に向かう中で、何か違うんじゃないか、何なんだろうこの腑に落ちなさはと感じるときに、それを埋めるというか欠けていたものを、すっとまとめてくれるのが芸術なんじゃないかと思います。

◆作品についての感想?講評

日比野

みなさん、今回の審査どうもありがとうございました。先ほどのお話にも出ました慶應義塾大学の蟹江憲史先生にも入っていただいて、私を含む藝大の教員らと一緒に審査させていただきました。その中からさらに選ばれた企画が今回の展覧会に出ています。まず水野さん、132件の応募を見たときの感想をお願いします。

水野

私が芸術を審査とか評価することはできませんが、感動しました。SDGsの視点から見ていき、本当に「芸術こそ」かもしれないという確信を持ったんですね。この10年間で人々の価値観を大きく変えなくちゃいけない。その時にやはり腑に落ちないと人は動かない。映像やインスタレーションや音楽、こうしたものがやはりすべての境界線を取り除いて心に響く。芸術が、SDGsを解決する人の心を変えていく、そしてインスパイアされた我々の価値観が大きく問われているということを、132の企画を見て感じました。

日比野

SDGsに限らずいわゆる芸術の役割というのは、いろいろな企業との仕事の中でも言われていますよね。

水野

そうですね。経済活動に直結しなくても、クリエイティビティはすべての鍵だと思います。ビジネスにおいてもそういう時代を迎えていますから、いくらAIが進展したとしても人の心に響くということを考えますと、芸術の役割は接続していく、ブリッジしていくことだと思います。

日比野

今回の展覧会の中で気になった作品があったら紹介していただけますか。

水野

2つあります。ひとつは「染(そめ)」のドキュメンタリー《布をとりまく物語》。この企画のSDGsのターゲットは12.5と12.8、ライフスタイルとか資源のことが提示されていますが、それ以上に水に深く関わっているので、水の汚染を止めるターゲット6.3も入れられると思います。化学染料で染色を行うファッション業界が水の排出量の二割を占めているのが現状です。新宿という場所で受け継がれてきた自然染料による染の技術や、着物をリペアして使いこなしていく文化など、さまざまな価値をSDGsにつなげて、多くのメッセージを伝えていると思いました。

2つ目は食に焦点を当てた《まほろばの記憶~The Memory of Utopia~》です。EAT財団はレポートの中で、2050年頃には世界の人口が97億人になり、一番のテーマになるのは食だと捉えています。この作品では、財団が求める理想の食事を具体的に示したり、リサイクルガラスの器を展示したりと、視聴的な課題のある方たちにも感じ取ってほしいというメッセージを受け取りました。

日比野

羽織るものと食するものという衣食住の基本に、東京藝大が関わっている伝統的な技法とか工芸的なもの、美術的なものがしっかりあるわけです。先人たちが何千年と引き継いできたものの中には、急激な変化によって途絶えてしまうものもある。そんな時に藝大の学生たちは、なくなりそうなものとか消えそうなものに対してしっかりと「いやこれは絶対に大事なものだ」という動物的な勘が働くんですよね。そこがやはり芸術の強さで、素敵なものを見極める力、それをやり続ける決意みたいなものが芸術家の中に確実にある。便利だから、安いから、格好いいからと流れてしまいそうなときに芸術家たちが、「これがやっぱり大事なんだ、素敵なんだ」というのを、しっかりと繋ぎとめる活動が、結果的にSDGsにつながっているのかなと思いました。

水野

SDGsを伝えているというよりも、作品や活動にSDGsのフィルターをかけると、さまざまな「問い」があるんです。「気づき」といいますか。これは芸術の役割だとすごく感じました。

日比野

川廷さん。いろいろなSDGs関連の審査もなさっていると思いますが、いかがでしたか?

川廷

アートですから本来はビジュアルや造形を鑑賞して、その良さを自分なりに受け止めるものだと思うんですけど、それを書類で審査する、しかも音楽もありました。「なんと難しいことを」と思いながら一気に拝見して、終わったときにドっと疲れました。でもすごくいい経験でした。それが今こういう形で展示されたものを見て、とっても素敵なプロジェクトに参加させてもらったと改めて感じました。書類の段階ではなかなか分からなかったものが、「ああこういうことだったのか」と腹落ちもしましたので、やはり実際に見ないといけないなと思いました。

日比野

展覧会の中で気になったものがあったら紹介していただけますか。

川廷

私は海の近くで生活をしていることもあって海に対する関心が強いので、今回は2つ海の作品を選ばせていただきました。ひとつ目は科学探査船タラ号の《TARA JAMBIO ARTプロジェクト》。展示を通して結果的に見えてくるのは、海洋汚染は我々の経済活動や社会生活の“つけ”であり、それを自然がメッセージとして見せてくれているということ。亀の甲羅がオブジェとして展示されていて、面白いなと思いました。これを美しいと受け止めるか、亡骸として受け止めるのかはそれぞれの人の生活観や感受性によります。自然のメッセージをどう受け止めて、それをどう人に伝えていくのかということの、ひとつのあり様を見せていただいたと思います。

もうひとつは同じ海でも波打ち際の漂着物?漂流物をテーマにした《海辺の漂流物をつかって美しい生き物をつくろう》です。海が持っている力をどう受け止め、どう表現するのかは深いところがある一方で、波打ち際は誰もが行って楽しむことができる。ただ、そこで見るものは美しい貝殻とか砂浜だけではなく、カラフルなプラスチックやゴミ。でもそれは我々の経済活動と社会生活の鏡のようなもので、そういったものが循環して返ってくることをどう受け止めて日常生活を考えていくのか。これはまさにSDGsのメッセージです。親しみながら実際に触れ合いながら、問題意識を自分の中に腹落ちさせていくという展示だと思いました。アートとして表現することの可能性を見てみたいと思い、この2つを選びました。

日比野

タラ号の活動は僕も関わらせていただいています。今回の展示には「人に見えないものは科学やアートによって見えてくる」という言葉が書いてある。タラ号の面白いところは科学者の他に一人アーティストを乗せるんです。プランクトン、サンゴ礁、マイクロプラスチックなど、いろんな専門の科学者が船に乗るんですけれど、科学だけでは伝えきれないからといって必ず一人アーティストを乗せる。科学とアート、その両方の力を信じている。その両方だからこそ伝えられる、そんな活動をしています。

川廷さんが気になったという亀の甲羅は、熊本の天草の沖合で、実際にアーティストが船上からプカプカ浮いている甲羅を見つけたんです。大海原に亀の甲羅だけが浮いているという衝撃。アーティストにとっていい意味でも悪い意味でも何か残るものがあって、それが創作のきっかけになった。そして今度はその作品、白い磁器で作った亀の甲羅が鑑賞者に何を訴えるのか。科学が数値で伝えてくれるものとアートが伝えてくれるものと、両方がありますよね。

川廷

課題を自分ごと化していくことはSDGsの大事なテーマだと思います。国連はローカライゼーションと言いますけど、ローカライズは人にわかりやすく変換して伝えること。アートもひとつのローカライゼーションの手法だと思いました。今回さまざまな展示を見て、アートは老若男女問わず人の感性に届くものだと思ったので、まさにこれがSDGsのローカライゼーションだと感じました。

日比野

同じものを見ても100人アーティストがいたら表現の仕方は100通りですから、まさにローカライゼーション。自分ごととして取り入れて自分ごととして発信していくという。同じものがひとつもないというのが芸術の特性であり、それが今求められているところなのかなと思いました。

稲場さんはSDGsの活動を長くやっていらっしゃいます。いかがでしたか?

稲場

審査の感想としては、環境系のことを取り扱っている作品とジェンダーとか障害とかセクシュアリティについて扱っている作品との間に大きな差があったような気がします。私が後者ばかりやってきた人間で、環境のことをやってきた人間じゃないからかもしれないんですが。ジェンダーとか障害とかセクシュアリティについて取り上げている作品は、主体性がプロポーザルの段階で如実に出ている。

日比野

自分が、ということですね。

稲場

そうですね。自分が表現したいという意欲、これを何とかしたいという意欲が芸術にぶつかって…という雰囲気がプロポーザルから出ているものが多かった。一方、環境系のものの多くからはそういう力を感じなかった。逆に言えば、環境系の題材を取り上げてアートにする場合に、どういう形で主体性を出すのかというところに、ひとつ課題があるのではないかと。

日比野

例えば《体験型シンポジウム「災害時のアートインフラを考える」》は、熊本の人吉の去年の水害を扱っています。現役の学生なんですけれど、ちょうど人吉に帰省していて水害に遭った。その体験を元にした活動なので、環境系とはちょっと違うかもしれない。災害のときにこそアート活動が必要なんだというような作品です。

稲場

そうですね。災害というのはそれこそ環境破壊で生じている。人吉の関係者の方々にお話をきくと、山がもうもたないような環境で森林が荒れていると。なぜ我々はこの社会を、九州脊梁山地の山をこんな風にしてしまったのかという、忸怩たる思いが非常に伝わってきました。そういった思いをどういう風に表現するのか。例えばこれはすごく大きな絵ですので、そういう意味では力がありますよね。そういう力のある作品を作ってもらえるといいのかなという感じはしました。審査の段階では先ほどのような感想でしたが、ここに来てみると実は環境系の作品の方が力があったりするのが興味深いところです。「I LOVE YOU」プロジェクトの基本的なところですけれど、SDGsにおける人間もしくは主体の復権という非常に大きなテーマが背景にあるんじゃないかなと思いました。

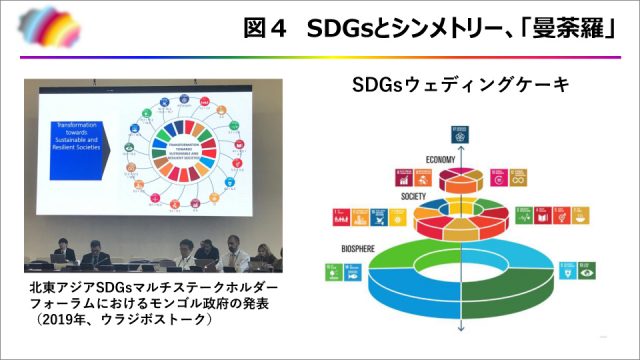

この図をご覧ください。残念ながら芸術以外におけるSDGsの表現形態はこういうのが多い。つまり曼荼羅です。シンメトリー。近代主義ですよ。四角と丸で、きれいな形を作ってここにはめ込む。

結果として何が出てくるのでしょう。図7は、官公庁が作るいわゆる「霞ヶ関曼荼羅」と呼ばれる図の一つ、内閣府の「Society 5.0」です。ここには主体としての人間がいなくて、人間は啓発されて動く客体でしかない。客体でしかない人間しか人間として取り沙汰されないSDGsでいいのかといったときに、逆にここに展示されている作品群はそうじゃなくて、まさに主体としての人間の復権というものをしっかり打ち出しているものが多い。そういう意味合いで、こういった官公庁などが発信するSDGsの表現や2030年の世界に対するオルタナティブという形で、アートによるSDGsがすごく大事かもしれないと感じました。

「Society 5.0」とはどんな社会なのか、図7をよく見てください。「今の社会は必要な情報の探索?分析が負担でリテラシーが必要だ」しかし、「『Society 5.0』においてはAIにより必要な情報が必要な時に提供される」それがいいのだ、というのがこの図の結論です。つまり、情報の取捨選択権が人間にない社会の方がいいと言っている。非常にまずいですよね。つまりこの曼荼羅の中にはこういう極端な混乱が、さも混乱ではないように描いてある。しかもこれについて誰一人問題にしない。そもそも官僚は前例主義が大好きなのに、ここでは前例に則っていませんよね。こういう極端な世界をさも当然のように打ち出す「Society 5.0 for SDGs」に対して、人間が主体のSDGsを対峙させていかないといけない。

経済思想家の斎藤幸平さんは著書『人新世の「資本論」』で、「SDGsは大衆のアヘンである」と言われていますが、私は「大衆のアヘン」ではなく、「権力と資本のアヘン」であると思っています。SDGsが「権力と資本のアヘン」と映るようになって久しいから、斎藤幸平さんの本が30万部も売れるんです。逆に言うとSDGsは危機にある。この危機をどう突破するのかというときに、人間の復権あるいは主体の復権としてのSDGsをアートが担うことがすごく大事だなと思って。

あともうひとつは、展示に字が多いですね。私はこれでいいと思います。最近よくあるのは字じゃなくてポンチ絵。だからこんな図ばかりになるんですよね。「綺麗だなぁ」で終わって誰も吟味しない。こういう構造を打ち破らないと、SDGsはアヘンになって一般の人たちからは相手にされなくなって終わると思うんです。この辺りの啓発主義を突破するものがないとダメだというのが私の考えで、そこに対するオルタナティブとしてのSDGsの萌芽がここにあるのかなと思ったわけです。

日比野

誰も「Society 5.0」を疑っていない、そしてSDGsも疑っていない。大衆にとってはそっちの方がいいと操作されていってしまっている。前例を重んじる行政が前例がないものをよしよしと言っている。そこがまず今までとは違う動きになっていて、それぐらいこのAIとかデジタルというのが急激に進化している。でもそれに対して誰しもが「本当?」って思っているのではないでしょうか。だから過渡期です。どこかでそのしっぺ返しで、「あれちょっと違うんじゃないの」というときが来る気がします。

僕は昭和生まれですけれど、昭和時代の50年間でとんでもなく情報技術が進化した。まだ昭和を知っている人間は、ちょっとやばいんじゃないかって思える嗅覚を持っているけれど、今後時代を動かしていく2000年以降生まれのデジタルネイティブの世代は、子どものときからSociety 5.0とかSDGsとかのキーワードに囲まれ、災害も頻発する、だからみんなで手を取り合いましょうという教育の中でやってきた。ドロドロしたものとか、混沌としたものを引き受ける状況がなくて、すごく細分化された中で育ってきた。これから彼らはきっと矛盾を感じ、混乱するんじゃないかと思います。

稲場

そうですね。日本では電化というのは当たり前ですが、例えばアフリカの場合、一気に経済成長する「リープフロッグ」と言われていますが、同じ国の中にいわば神話的な世界に生きている人と、電気は通じていないが携帯電話はあるという状況の人と、経済発展の最先端で生きている人が共存している。そういう極端な世界になっている。これがうまく共存できていない上にコロナによる距離の問題があって、かなり難しい状況です。そこにこのようなわかりやすいポンチ絵の回答を投げ込んで済むのか。そこを問い直すことが、実はSDGsにおいて非常に大事なポイントだと思うんです。

例えば日本において「林業の復興」をひとつとっても、山村に生きるプライドをもう一度つくるというところから、先進的な林業復興の取り組みをやっているところがある。これはITだけではできないわけです。林業復興のためには山村の暮らしにプライドを持たなければならない。主体の部分をほっぽり出したSociety5.0ではできないだろうと。主体の復権がないと、SDGsは我が国においては、かなりまずい方に流れていくのではないかという懸念があります。

日比野

国谷さんは、どう考えますか?

国谷

SDGsが危機だというのは、国際社会でも出てきています。特にコロナ禍によって今まで達成されてきたものが大幅に後退しています。飢餓の問題、貧困の問題、気候変動対策においてもいろんな意味で後退していて、2030年までの達成が難しいのではないかと言われています。稲場さんがおっしゃった、人間が主体的になって本当に誰一人取り残さない社会をこのような図柄で達成できるのかという問いは、まさにおっしゃる通りだなと感じました。

ただちょっとこの展覧会に引きつけて言うと、そのドロドロした部分が今回のアーティストからのさまざまな企画、問題提起型の提案にたくさんあったと思いました。この132のプロポーザルを見ながら、私は反対にSDGsが出している17のゴール169のターゲットよりももっと深い様々な課題がSDGsにはあると気づきました。一方で、その解決へのアプローチの仕方も、プロセスも、実はいろんな方向性があることも、皆さんの提案から感じられた。こういうシンプルなものではなくて、アーティストの考える問題提起型のプロポーザルを通して、こういうやり方で誰一人取り残さない、あるいは気候変動を自分ごとにすることができるんだと。そういう道筋が実は非常に多様だと思えたのが大きな希望でした。

私がピックアップさせていただいた作品は、《ヤギの目で社会を見る、「ヤギの目」プロジェクト》です。藝大の取手キャンパスで2頭のヤギを飼って、いろんな分野の学生たちが分担して食料を与え、いずれ乳を搾る。ヤギの糞で畑に作物を植えて、またそれを循環させていく。そして取手キャンパスにあるちょっと迷惑な竹を使ってヤギ小屋を作る。今一番SDGsで問われているのは、私たちと地球の関係を変えないといけないということです。ヤギと共に暮らし、その暮らしぶりを見てもらうことによって、循環する地球、共生すること、生物多様性を大事にするという理念を発信し、そして地域住民も参加?体験できるという提案は素晴らしいなと思いました。

同じように青森で行われている《あおもりJOMON GYOMOプロジェクト》は縄文時代の記憶からアートを生み出すというか。麻で網魚を編んで、その漁網を使って魚を捕り、それをみんなで食べる。そして種を漉き込んだ紙と一緒に土に埋め花を咲かせる。

こういった、地球と人間の関係のあり方を問うような企画は、まさにSDGsの最も大事なことを発信ができるのではないかと感じます。

日比野

ヤギの飼育も農業も漁業も元々アーティストがやることじゃないけれど、アーティストが扱うとそこからいろいろな枝葉がいっぱい出てきてすべてにつながる。1頭のヤギを飼うことによってさまざまなゴール、ターゲットにつながる。そんな考え方がアーティストたちは得意だと思う。だから一個ずつをやろうというんじゃなくて、ヤギを飼えば全部つながる、そういう発想力ですよね。目標を作ってそこにいくんじゃなくて、日頃の行いを自然にやることによって結果的に17の目標に近づくことができるっていう動きが、ヤギとか縄文のプロジェクトにはあるのかなと思いました。

◆フリートーク

日比野

後半は皆さんとフリートークをしようと思います。

国谷さん、さっき稲場さんからSDGsが危機にあるという話がありましたが、僕は好意的というか、だからこそ芸術がSDGsと絡むことが必要なんだというふうに受け止めました。国谷さんはSDGsの専門の方々とのネットワークと、藝大とのネットワークの両方を持っていらっしゃる。芸術がSDGsをやる意義についていかがですか?

国谷

企業によるSDGs推進活動の背景には、金融業界や投資家も持続可能性に対して関心を高めていることがあります。多くの企業が、自分たちの活動をアピールする一方で、「SDGsウオッシュ」と言われる、自分に都合のいいことだけをやっているところもある。でも、地球環境を守るとか、誰一人取り残さないといったことを包括的な視点で企業も取り組んでいるかというと、そこまで行っていないと感じます。そういった中で一般の人々や企業をもっと動かしていくためには、やっぱり一人一人の意識が高まることが非常に大事です。人々の感覚や認識が変わることによって企業も変わらざるを得なくなる。しかし、大量生産、大量消費、大量廃棄に慣れきった私たちが、豊かさを享受してきたこの社会を変えるのは、たいへんに難しいことです。ですから、その変えていくことに芸術がコネクトして人の心を動かせたらいいなと。藝大も積極的にやらなければと思います。コロナ禍ですが、よりよく変わらないといけない。Build Back Betterって言われますが、やっぱり元に戻るバネの方が強くて、新しく変革するという動きは弱い。その中で芸術の可能性をもっと追求できたらと思いますが、どうでしょうか?

日比野

グローバルとローカルとか、世間と個人とか、そういう話が出てきましたが、今は誰でもテレビ局みたいに個人で発信できる。大手メディアに対しての信頼度が、ゼロにはなっていないけれどもずいぶん変わってきています。

話はちょっと違うかもしれないけれど、資本主義とか議会制政治についても、今のネットワークだとこの方法は100年続かない感じがする。そうすると70数億人がどんな国の中で、どんなコミュニティに所属しながら活動していくかというと、昔とは違ういろいろなコミュニティに所属しながら発信することもできるようになるだろうし、それぞれの個人の中でも多面性が出てくるだろうし。この2、30年であっという間に変わると思う。でも芸術って割と変わらない。いい意味でも。「だって好きなんだもん」みたいな。その劇的な変化の中で変わらない芸術から教わるところはたくさんある。だからこそ芸術に接すること、芸術活動は人間が人間たる所以のものなんだということを、我々芸術に関わる者たちは、もっともっとそれを言っていかなくちゃいけないという気はしております。

国谷

藝大の先生方にインタビューするとみなさん、「見たことのないものを作りたい、新しいものを作りたい」とおっしゃいます。SDGsを達成しようとすると今までのやり方を変えないといけない。そのためには蛸壺から出ないといけないし、もっと多様性があってブレイクスルーが生まれるような議論もやらないといけない。アーティストは新しいものを全く違った視点から発想するという意味で、もっと多くのアーティストが社会の中に入ることによって、同調圧力に屈せず蛸壺の中にいる人々に横串を通して、変えてくれるんじゃないかと期待しています。

日比野

同調しない強さがあるから、それをもっともっと発信するべきだと思いますね。

川廷

SDGsの持つ魅力というか力って、ひとつはポジティブさだと感じます。この会場にもいろいろな表現がありますけれど、そこで使われている言葉もポジティブです。SDGsは危機だとか、捉え方はいろいろですけど、行動変容や自分ごと化を促すときに、プラスの力を引き出すようなポジティブなメッセージの伝え方をすることは大事だと思います。

もうひとつ、SDGsは「サステナブル?デベロップメント?ゴールズ」ですが、何をデベロップするか。それは都市開発とか国の開発ではなく、人間開発=ヒューマン?デベロップじゃないかなと。いろんな人たちが持っているやる気やセンス、可能性といったものを発揮できる社会を作るために、貧困をなくし飢餓をゼロにし、気候変動対策しよう。僕はそういう解釈を伝えようとしています。それってアートそのものだと思うんですよ。つまり欲求や問題意識を、自分なりに表現すること、オリジナリティーを発揮することはアートそのもので、それはヒューマン?デベロップというSDGsのメッセージと一緒だと思うんです。だからこそ芸術とSDGsはもっともっとコラボして欲しいですし、そうすることで芸術以外の例えば医療とか学問とかビジネスの分野で自分の力を発揮したいと思っている人を勇気づける可能性もある。人間と地球との関係を作り直すことはまさにヒューマン?デベロップで、そういう方向へSDGsが導いてくれているということを僕は言いたい。さっき稲場さんも主体性ということを強調されていましたけど、人間主体というのはヒューマン?デベロップにつながると思うし、そういう捉え方をすることでSDGsをアートで見せていくことの意味も繋がってくると思う。そこで若い世代の人たちが、今こそ自分の出番だと思ってくれればいいなと思います。

水野

私からはアーティストへのお願いです。SDGsは科学者や経済界も含めていろいろな人が各国で議論して決めた、人類共通の素晴らしい目標だと思うんですが、これは人間の視点で描いている。先ほど、人間と地球の関係と国谷さんもおっしゃいましたし、この169に入っていないものがたくさんあるから、人間の持っている役割を芸術の側面からSDGsに問いかけていただきたい。人間以外の視点に立ったときどういう目標を考えるべきなのか、そのために人間はどうあるべきなのかといったSDGsに対しての提言は、芸術だからこそ伝えられる。そんなことにチャレンジいただきたいなと思います。

稲場

2020年の2月ぐらいまでは、コロナ禍のこういう状況を誰も想定していなかったわけですよね。SDGsの一つの問題は、2016年から2030年の間に「地球の限界」に関係して、何らかの大きなことが起こる可能性があったんですが、それをシナリオ化しなかったことです。2030年までとりあえず何とかうまくやって、その後の破局がないようにしようという。つまり何か大きなことが起こるかもしれないのに、起こったときにどうしようというプランBを想定していなかった。それで残念ながらこういう状況になってしまった。それにもかかわらず、同じようなSDGs曼荼羅を描いていても、厳しいところがある。もちろん最終的に2030年に目標を達成するために、ポジティブな力を引き出していかなきゃいけない。ただこのポジティブな力というのは、「ポジティブ」と言っていればポジティブになるわけじゃない。世の中半分はポジティブ、半分はネガティブです。どういう形で最終形としてポジティブを作り出すのかが大事で、そのためにはネガティブな言説も半分ないとまずい。

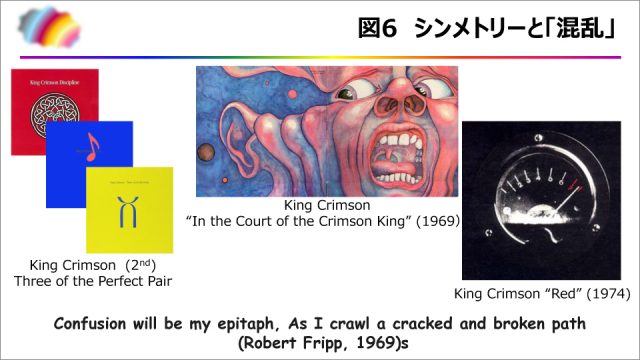

ロックバンド、キング?クリムゾンの孤高のギタリスト、ロバート?フリップは“Confusion will be my epitaph”「混乱こそ我が墓碑銘」と言っているんですけれども、こういったことをアートが出していかないとSDGs全体が嘘っぽいものになってしまう。私たちSDGs推進の立場は「SDGsってこんないいものですよ」と言うことで足りるのかもしれませんが、アートをやってやろうという人は逆に “Confusion will be my epitaph”でやっていただいた方がいいんじゃないかなと。SDGsの混沌やSDGsに対する疑念とか反対意見とか、そういったものも含めて自分の表現として出していく中で、最終的にポジティブなSDGsが出来上がってほしい。SDGsの全体像をどう健全化するかという意味合いにおいて、アートにはそこの部分を担ってほしいと考えています。

日比野

いわゆるアーティストたちっていうのは、自分を出したいけれどそんなに簡単に受け入れられたくない、人に伝えたいけれど自分の中で大事にしたい、そういった気持ちを行ったり来たりしている。今言われたような無意識を意識するみたいな感覚、天邪鬼的なところがあるので、アーティストたちはシンメトリーの混乱をすごくよく理解できる。自分の中でもそんなことがたくさんあると思うので、SDGsという課題への反乱というかリアクションはすごくイメージできていると思います。今日も多くの人が視聴していると思いますが、皆さんの言葉で、何か腑に落ちたというか、何か見えてくるのかなと思いました。

国谷

やっぱり混沌も大事だし、スッキリと受け入れられるポジティブなソリューションも両方必要ですが、藝大には新しい発想や人と違った答えを出す人たちがたくさんいる。そういう藝大で、大学を挙げてこれから真剣にSDGsと向き合って、自分たちがSDGsの実現に向けてどんな貢献ができるのかというプロセスを始め、そしてアクションにつなげていきたいと思います。みなさんどうぞよろしくお願いします。

日比野

国谷さん、稲場さん、川廷さん、そして水野さんどうもありがとうございました。ご覧いただいた皆さまありがとうございました。ではこれで終了いたします。さようなら。